Wie wirkt Alkohol grundsätzlich im Gehirn?

Sobald Alkohol über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wurde, gelangt er über das Blut in alle Organe – auch ins Gehirn. Dabei passiert er die sogenannte Blut-Hirn-Schranke nahezu ungehindert. Und genau hier beginnt die eigentliche Wirkung.

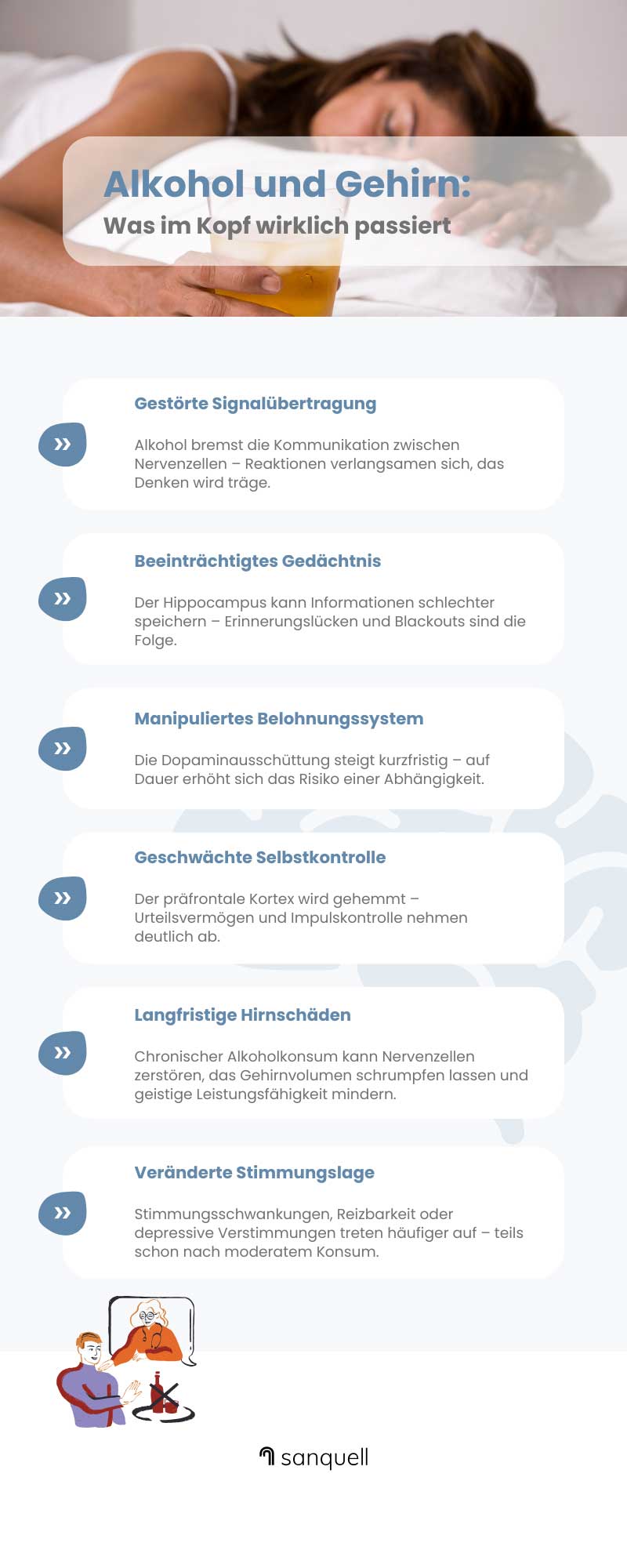

Alkohol beeinflusst die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Dabei wirkt er unter anderem auf den Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure (GABA), der hemmend auf die Nervenzellaktivität wirkt. Durch die Stimulation des GABA-Systems kommt es zur typischen beruhigenden Wirkung: Enthemmung, entspannte Stimmung, verlangsamte Reaktionen – die bekannten Begleiterscheinungen nach ein bis zwei Gläsern.

Zugleich wird die Wirkung von Glutamat – dem wichtigsten erregenden Botenstoff – gehemmt. Dadurch sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit, und kognitive Prozesse verlangsamen sich. Die Wahrnehmung verändert sich, Entscheidungsprozesse laufen ungenauer ab.

Schon bei niedrigen Promillewerten zeigt sich: Alkohol greift in zentrale Steuerungsprozesse des Gehirns ein. Je mehr konsumiert wird, desto stärker die Beeinträchtigung – mitunter bis zum Kontrollverlust.

Was passiert bei regelmäßigem Alkoholkonsum?

Was als gelegentlicher Konsum beginnt, kann schleichend zur Gewohnheit werden. Und je häufiger Alkohol ins Spiel kommt, desto stärker reagiert das Gehirn – durch Anpassung. Es verändert seine Reaktionsweise, um den ständigen Reiz auszugleichen. Das nennt man Toleranzentwicklung.

Die Folge: Um die gleiche Wirkung zu erzielen, sind mit der Zeit größere Mengen nötig. Gleichzeitig nehmen Empfindlichkeit und Regulation ab. Die Botenstoffsysteme passen sich an den Alkohol an – insbesondere das Belohnungssystem, das Gefühle wie Glück und Entspannung vermittelt. Dopamin wird vermehrt ausgeschüttet, das Verlangen wächst.

Langfristig führt diese neurobiologische Umstellung dazu, dass das Gehirn ohne Alkohol schlechter funktioniert. Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit – erste Warnzeichen einer beginnenden Alkoholabhängigkeit. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen können sich verstärken.

Bei chronischem Konsum schrumpfen bestimmte Hirnareale messbar – vor allem im präfrontalen Kortex (Entscheidungsfindung) und im limbischen System (Emotionen, Belohnung). Damit verändert sich nicht nur das Verhalten, sondern auch die Fähigkeit, den eigenen Konsum zu kontrollieren. Zudem steigt das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da Alkohol langfristig das vegetative Nervensystem beeinflusst, die Gefäßspannung verändert und entzündliche Prozesse im Körper begünstigt.

Welche Folgen kann Alkohol für das Gedächtnis haben?

Ein Glas zu viel – und plötzlich fehlt die Erinnerung an den Abend. Viele kennen dieses Phänomen als Filmriss. Dabei handelt es sich nicht um eine Erinnerungslücke im Nachhinein, sondern um eine tatsächliche Gedächtnislücke – das Gehirn hat die Informationen schlicht nie gespeichert.

Ursache ist eine Störung im Hippocampus, der Region im Gehirn, die neue Informationen ins Langzeitgedächtnis überführt. Alkohol hemmt die Aktivität dort besonders stark. Je höher die Promille, desto mehr wird dieser Mechanismus gestört.

Doch nicht nur vorübergehende Filmrisse sind möglich. Wer regelmäßig größere Mengen konsumiert, riskiert langfristige Schäden an den Gedächtnisstrukturen – bis hin zu alkoholbedingten Demenzformen wie dem Wernicke-Korsakow-Syndrom, bei dem Betroffene dauerhaft orientierungslos und vergesslich sind.

Gerade bei jungen Menschen ist der Hippocampus besonders empfindlich. Studien zeigen: Schon ein einziges Rauschtrinken kann die Gedächtnisleistung messbar einschränken. Wiederholt sich das, bleibt der Schaden nicht immer reversibel.

Formen alkoholbedingter Gedächtnisstörungen

- Blackout: vorübergehende Amnesie nach starkem Konsum (v. a. in kurzer Zeit)

- Filmriss: plötzliches Nicht-Erinnern an Ereignisse trotz scheinbarer Wachheit

- Kognitive Einschränkungen: reduziertes Kurzzeitgedächtnis bei regelmäßigem Konsum

- Alkoholbedingte Demenz: schwere, oft irreversible Gedächtnisstörung im Alter

- Wernicke-Korsakow-Syndrom: Folge chronischer Mangelernährung durch Alkoholismus

Darüber hinaus kann chronischer Alkoholkonsum das periphere Nervensystem schädigen – also die Nerven außerhalb des Gehirns und Rückenmarks. Es kommt zu sogenannten Polyneuropathien, bei denen Betroffene unter Taubheitsgefühlen, Brennschmerzen oder Muskelschwäche leiden. Diese Schäden entstehen meist durch eine Kombination aus Nervengiftwirkung und Nährstoffmangel – insbesondere Vitamin-B1-Mangel.

Auch das Zusammenspiel mit anderen Organsystemen ist kritisch: Eine geschädigte Leber kann bestimmte Giftstoffe nicht mehr ausreichend abbauen, was wiederum das Gehirn zusätzlich belastet. Das zeigt: Alkohol wirkt nie isoliert – er beeinflusst Körper, Organe und Nervensystem gleichermaßen.

Warum sind Jugendliche besonders gefährdet?

Das menschliche Gehirn entwickelt sich bis etwa zum 25. Lebensjahr – das betrifft nicht nur den Körper, sondern auch emotionale und kognitive Fähigkeiten. Wer in dieser sensiblen Entwicklungsphase Alkohol trinkt, setzt sich besonderen Risiken aus.

Im Jugendalter ist das Belohnungssystem besonders aktiv, während Kontrollmechanismen wie der präfrontale Kortex noch nicht vollständig ausgereift sind. Das macht Jugendliche empfänglicher für impulsives Verhalten – und besonders anfällig für Alkohol.

Schon bei niedrigem Konsum zeigen sich bei Jugendlichen messbare Veränderungen im Gehirn: geringeres Volumen bestimmter Areale, schlechtere Gedächtnisleistung, beeinträchtigte Konzentration. Studien aus Deutschland belegen: Jugendliche, die früh und regelmäßig Alkohol konsumieren, haben ein signifikant höheres Risiko, später alkoholabhängig zu werden.

Hinzu kommt: Jugendliche unterschätzen die Wirkung oft massiv. Während Erwachsene früher ermüden, trinken Jugendliche weiter – mit höherer Promillebelastung und entsprechend drastischen Folgen.

Gerade deshalb ist Prävention in jungen Jahren entscheidend. Aufklärung über das, was Alkohol im Gehirn bewirkt, hilft dabei, riskantem Konsum vorzubeugen – bevor Gewohnheiten entstehen, die sich später nur schwer durchbrechen lassen.

Welche Langzeitschäden sind möglich?

Wer über Monate oder Jahre hinweg regelmäßig Alkohol konsumiert, setzt das Gehirn einem chronischen Nervengift aus. Die Folge: strukturelle und funktionelle Veränderungen, die sich nicht einfach wieder zurückbilden.

Am stärksten betroffen ist das Zentrale Nervensystem, insbesondere das Kleinhirn, der präfrontale Kortex und das limbische System. Auch die weiße Substanz, die die Verbindungen zwischen den Gehirnregionen bildet, kann beeinträchtigt sein. Die Nervenleitungen werden langsamer – die geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab.

In vielen Fällen lassen sich diese Schäden im MRT nachweisen: Das Gehirn schrumpft messbar, vor allem im Stirnlappen. Je länger der Konsum anhält, desto größer das Risiko für bleibende Schäden. Selbst bei Abstinenz ist die Erholung oft nur begrenzt möglich – insbesondere, wenn es bereits zu Mangelzuständen (z. B. Vitamin-B1-Mangel) gekommen ist.

Ein besonderes Risiko besteht für das sogenannte Wernicke-Korsakow-Syndrom: eine schwere Form alkoholbedingter Demenz. Diese entsteht meist durch jahrelangen Alkoholmissbrauch in Kombination mit Mangelernährung – und führt zu Orientierungslosigkeit, Gedächtnisverlust und Persönlichkeitsveränderungen.

Mögliche alkoholbedingte Hirnschäden und Symptome

Hirnregion | Mögliche Schädigung | Typische Symptome |

Hippocampus | Zelluntergang, Volumenverlust | Gedächtnisstörungen, Erinnerungslücken |

Kleinhirn | Degeneration von Nervenzellen | Gleichgewichtsstörungen, Koordinationsprobleme |

Präfrontaler Kortex | Verminderte Aktivität, Schrumpfung | Enthemmung, impulsives Verhalten |

Corpus callosum | Störung der Hirnkommunikation | Verlangsamte Informationsverarbeitung |

Limbisches System | Veränderungen im Emotionszentrum | Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit |

Wie viel ist zu viel?

Gibt es eine „sichere“ Menge Alkohol? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Klar ist: Alkohol wirkt bereits in geringen Mengen auf das Gehirn – und die Schwelle zwischen Genuss und Risiko ist individuell verschieden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, den Konsum möglichst gering zu halten. Für Frauen gilt eine maximale Tagesmenge von 12 Gramm reinem Alkohol (entspricht etwa einem kleinen Glas Wein), für Männer 24 Gramm. Mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche sollten eingeplant werden.

Dabei gilt: Je häufiger getrunken wird, desto größer die gesundheitlichen Risiken – unabhängig von der jeweiligen Menge. Vor allem regelmäßiges Rauschtrinken (mehr als 4–5 Gläser auf einmal) gilt als besonders gefährlich für das Gehirn.

Orientierungswerte für risikoarmen Konsum

- Frauen: max. 12 g reiner Alkohol/Tag (z. B. 0,1 l Wein oder 0,3 l Bier)

- Männer: max. 24 g reiner Alkohol/Tag (z. B. 0,2 l Wein oder 0,5 l Bier)

- Mindestens 2 alkoholfreie Tage pro Woche

- Kein Alkoholkonsum in Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit und Jugend

- Kein „Kompensieren“ mit Wasser oder Essen – Alkohol bleibt ein Nervengift

Hinweis: Diese Empfehlungen definieren keinen „gesunden“ Konsum – sondern markieren die Grenze zur Risikozone.

Welche Mythen über Alkohol sind weit verbreitet?

Alkohol ist ein Teil der Alltagskultur – und gerade deshalb ranken sich viele Irrtümer um seine Wirkung. Manche davon erscheinen harmlos, andere fördern eine Verharmlosung des Risikos.

Vier typische Irrtümer über Alkohol und ihre Auflösung

- „Ein Gläschen am Abend ist gesund“

Die vermeintliche Schutzwirkung von Rotwein ist wissenschaftlich umstritten. Schon kleine Mengen erhöhen das Risiko für bestimmte Erkrankungen, etwa Leber- oder Krebserkrankungen. - „Bier ist harmloser als Schnaps“

Entscheidend ist die Menge reinen Alkohols – nicht die Art des Getränks. Ein großes Bier enthält oft mehr Alkohol als ein Glas Hochprozentiges. - „Alkohol wärmt“

Alkohol erweitert die Gefäße und lässt Wärme entweichen – das subjektive Wärmegefühl täuscht, der Körper kühlt in Wahrheit aus. - „Trinken hilft beim Einschlafen“

Alkohol verkürzt zwar die Einschlafzeit, stört aber die Tiefschlafphasen. Der Schlaf wird oberflächlicher, das Erholungsgefühl geringer.

Solche Mythen halten sich, weil sie sich leicht in den Alltag einbauen lassen. Wer die tatsächlichen Effekte kennt, kann bewusster entscheiden – ohne Selbsttäuschung.

Wie lassen sich Schäden verhindern oder begrenzen?

Die gute Nachricht: Das Gehirn kann sich – bis zu einem gewissen Punkt – wieder erholen. Dazu braucht es vor allem Zeit, Abstinenz und in manchen Fällen therapeutische Unterstützung. Noch besser: Schäden gar nicht erst entstehen lassen.

Alltagsstrategien für bewussteren Umgang mit Alkohol

- Trinkverhalten reflektieren: Wann und warum trinke ich? Was würde ich anders machen?

- Alkoholfreie Tage einbauen: z. B. feste Routinen wie „Dienstag = trocken“

- Auf Trinkmengen achten: keine Automatismen – stattdessen kleine Gläser verwenden

- Bei Einladungen Wasser parallel anbieten: nicht als Ersatz, sondern zur Balance

- Wasserfilter nutzen: Wer stilles Leitungswasser trinkt, kann es z. B. mit einem Filter geschmacklich aufwerten – eine angenehme Alternative zu Alkohol beim Essen

- Konsumgrenzen setzen: z. B. nicht mehr als zwei Gläser pro Abend

- Keine Vorräte bunkern: Wer nicht ständig Nachschub im Haus hat, trinkt weniger

- Frühe Warnzeichen für Alkoholsucht ernst nehmen: z. B. zunehmender Kontrollverlust, Rechtfertigungen

Ein bewusster Umgang heißt nicht zwingend Verzicht – sondern Eigenverantwortung. Das beginnt im Alltag, nicht erst bei einem Problem.

Fazit: Warum Aufklärung entscheidend ist

Was macht Alkohol mit dem Gehirn? Mehr, als viele denken – und oft schneller, als man vermuten würde. Bereits geringe Mengen greifen in die komplexe Steuerung des Nervensystems ein. Wer regelmäßig trinkt, verändert nicht nur seine Stimmung, sondern auch die Struktur und Funktion seines Gehirns und gefährdet ganzheitlich die eigene Gesundheit.

Viele dieser Effekte sind schleichend. Sie fallen im Alltag nicht sofort auf – umso wichtiger ist das Wissen darum. Denn Alkohol zu trinken ist nicht harmlos, sondern wie Drogen nehmen ein Risikofaktor mit Auswirkungen, die ernst genommen werden sollten. Das gilt besonders für junge Menschen, für Betroffene mit Vorerkrankungen oder für alle, die langfristig gesund leben wollen.

Gehirngesundheit ist nicht selbstverständlich. Wer sie erhalten will, muss wissen, welche Substanzen – und in welchen Mengen – sie gefährden. Dieser Artikel will keine Verbote aussprechen. Aber er soll helfen, Antworten auf eine Frage zu geben, die oft unterschätzt wird: Was macht Alkohol wirklich mit dem Gehirn?